区块链的去中心化并非抽象概念,而是依托 “分布式账本、共识机制、加密算法” 三大核心技术构建的运作体系。其本质是通过全网节点的协同参与,替代传统中心化架构中的 “单一控制主体”,实现数据存储、交易验证与规则执行的去中心化,从技术层面保障网络的安全性、透明性与抗操控性。

技术支柱一:分布式账本 —— 打破 “中心存储” 垄断

分布式账本是区块链去中心化的基础,核心是 “数据全网同步存储”。与中心化系统将数据集中在某一服务器不同,区块链会将每笔交易、每条数据打包成 “区块”,并同步发送至全网所有节点(如个人计算机、矿机、服务器),每个节点都会保存完整的账本副本。以比特币区块链为例,全球数百万台矿机构成分布式节点网络,某节点产生一笔转账交易后,会立即广播至全网,其他节点验证通过后,便将该交易记录写入自身账本。这种模式下,没有任何节点能单独掌控或篡改数据 —— 若想修改某笔交易,需同时篡改全网超过 51% 节点的账本,而随着节点数量增加,篡改成本呈指数级上升,从技术上杜绝了 “中心操控” 的可能。即便部分节点故障或被攻击,剩余节点仍能凭借完整账本维持网络运行,避免 “单点故障” 导致的全网瘫痪。

技术支柱二:共识机制 —— 实现 “去中心化决策”

共识机制是区块链节点间达成数据一致性的核心规则,解决了 “无中心权威时,如何让分散节点认可同一结果” 的问题。不同区块链采用不同共识机制,最典型的包括工作量证明(PoW)与权益证明(PoS)。以 PoW 为例(如比特币、早期以太坊),节点需通过计算复杂数学问题竞争 “记账权”,最先得出正确结果的节点可将新区块写入账本,并获得代币奖励,其他节点验证无误后同步更新账本。这一过程中,没有任何机构能指定记账节点,记账权完全由节点的算力竞争决定,确保决策的去中心化。而 PoS 机制(如当前以太坊)则根据节点持有代币的数量与时间分配记账权,持有越多、时间越长,获得记账机会的概率越高,同样避免了单一主体操控。通过共识机制,区块链在无中心协调的情况下,实现了全网节点对数据的统一认可,构建起 “技术自证” 的信任体系。

技术支柱三:加密算法 —— 保障 “去中心化安全”

加密算法为区块链去中心化提供安全保障,确保数据传输与资产归属的唯一性。核心采用 “非对称加密算法”,每个用户会生成一对 “公钥” 与 “私钥”:公钥可公开作为账户地址,用于接收资产或数据;私钥仅用户本人持有,是操作资产的唯一凭证。例如在以太坊转账中,用户需用私钥对交易信息签名,全网节点通过公钥验证签名有效性,确认交易确为用户本人发起后,才会纳入账本。这种加密方式下,即便全网节点都能查看交易记录,也无法伪造他人签名或窃取资产,保障了去中心化网络中的个体权益。同时,区块链对每个区块按时间顺序串联,并通过哈希值(唯一数字指纹)关联前一区块,若篡改某一区块数据,其哈希值会发生变化,后续所有区块的哈希值也需同步修改,进一步增强了数据的抗篡改能力。

原理之外:风险与合规边界

需警惕借 “区块链去中心化” 名义的违规行为:部分虚拟货币项目宣称 “完全遵循去中心化原理”,实则由少数团队掌控核心节点与共识规则,通过操纵代币价格圈钱,这类 “伪去中心化” 本质仍是中心化骗局。我国监管明确指出,虚拟货币相关的去中心化交易、融资等活动属非法金融行为,需坚决抵制。而在合规领域,政务、溯源等场景应用区块链去中心化原理时,会通过节点准入、权限管理等方式规避风险,真正发挥技术的正向价值。

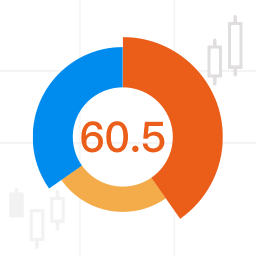

综上,区块链去中心化原理是三大技术支柱协同作用的结果:分布式账本实现数据存储去中心化,共识机制实现决策去中心化,加密算法实现安全去中心化。理解这一原理,需认清技术本质与应用边界,在合规框架下合理运用,避免被概念炒作裹挟。